«Врачевание от угрызений змиевых»

Несмотря на ограничения, обусловленные ковидным 2020-м, Новгородский музей-заповедник продолжает работы по реализации проекта создания нового объекта – Музея письменности, о планируемых экспозициях которого мы рассказывали в нескольких публикациях в минувшем году. Музей, где сейчас монтируется оборудование, откроется в отреставрированных помещениях Лихудова корпуса в Новгородском кремле. Это здание Владычного двора ещё два века назад стало так называться в память о братьях Лихудах – основателях Новгородской греко-славянской школы, превратившейся в настоящую восточнославянскую академию.

Сегодня об истории лихудовской школы, о тех, кто в Новгороде учился и кто учил «семи свободным искусствам», рассказывает соавтор проекта музейного объекта, старший научный сотрудник отдела комплектования и популяризации музейных коллекций Новгородского музея-заповедника, доцент кафедры Всемирной истории и международных отношений Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого Константин ДЕСЯТСКОВ.

«Азбуку учат, на всю избу кричат»

Первые сообщения по истории образования в Великом Новгороде относятся ко времени Ярослава Мудрого. По сообщению I Софийской летописи, в 1030 году князь «прииде к Новугороду, събрав от старост и от попов детей 300 учити книгом». Археологические свидетельства позволяют говорить об определённой системе обучения грамоте в средневековой Руси. Сделать такое предположение позволяют обнаруженные в Новгороде берестяные грамоты-азбуки. Берестяная грамота-азбука №591 относится к первой половине XI века и является одним из древнейших документов на бересте.

Для начала дети учились читать. На первых порах заучивали азбуку, затем обучались чтению «по складам» (слогам), или «по низам». В завершение осваивали чтение «по верхам», то есть чтение слов, предложений и текстов. Буквы обычно заучивали громко, нараспев, хором повторяя их за учителем. Возникла даже пословица «Азбуку учат, на всю избу кричат». Письму обучали с помощью цер — дощечек для писания по воску. Об этом свидетельствуют церы с вырезанной азбукой, как некий «эталон» письма. Тексты на восковом покрытии выдавливались с помощью острого конца писала (заострённого металлического или костяного стержня, с навершием в виде лопаточки). Другим концом писала - лопаточкой стирали написанное по воску. В процессе обучения тексты или зачитывались из богослужебных книг (Часослов и Псалтирь), или переписывались учителями на бересту. Псалтирь знали лучше других книг и именно по ней учились читать. Существовало особое издание Псалтири — «Псалтирь учебная», где в предисловии помещалось пособие по обучению грамоте.

Петровские реформы

Однако, с конца XVII столетия ситуация с образованием, уже в петровской России, постепенно стала меняться. Новое время требовало совершенно иных специалистов, прежде всего в сфере технических наук. Поэтому, вернувшись из-за границы после Великого посольства, молодой царь приступил к реформам образования с декларации о необходимости обучать детей и дальнейшего открытия профессиональных учебных заведений.

В 1701 г. в Москве были созданы Школа математических и навигацких наук и Артиллерийская (Пушкарского приказа) школа для дворянских недорослей, детей приказных и других служилых людей. Несколько лет спустя открылись: в 1707 г. Медицинская школа в Москве, а в 1712 г. – Инженерная школа в Санкт-Петербурге. После упразднения Петром I патриаршего управления церковью в 1701 г., ещё до учреждения Синода (1721 г.), последовали новые царские указы о получении образования детьми духовенства. Так, в 1708 г. вышел указ Петра I об обучении поповских и дьяконских детей в греческих и латинских школах. Однако в реальности подобные школы успешно работали только в Москве, Киеве и Новгороде.

Тривиум-квадривиум

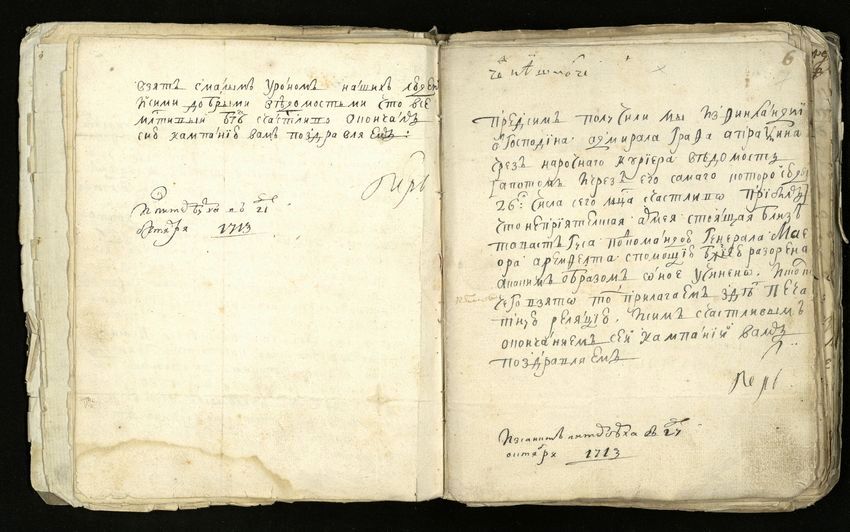

История новгородской высшей школы начинается зимой 1706 года. 31 января Петр I по просьбе новгородского митрополита Иова подписывает указ о переводе в Новгород «иеромонахов греческих Иоанникия и Софрония Лихудиевых». В начале XVIII века митрополит Новгородский и Великолуцкий Иов (1697 - 1716) становится одним из самых влиятельных иерархов Русской православной церкви, в частности, единственным из них, кто получал лично сообщения самого царя о победах русской армии и флота. Не случайно именно он освящал закладку Петербурга весной 1703 г. и Кронштадта весной 1704 года. Это свидетельствовало о большом доверии, почитании и безграничном уважении со стороны всей семьи будущего императора и его ближайшего окружения. Подобное отношение было заслужено митрополитом активной деятельностью и реальными достижениями в самых разных областях общественной и культурной жизни петровской эпохи времён Северной войны.

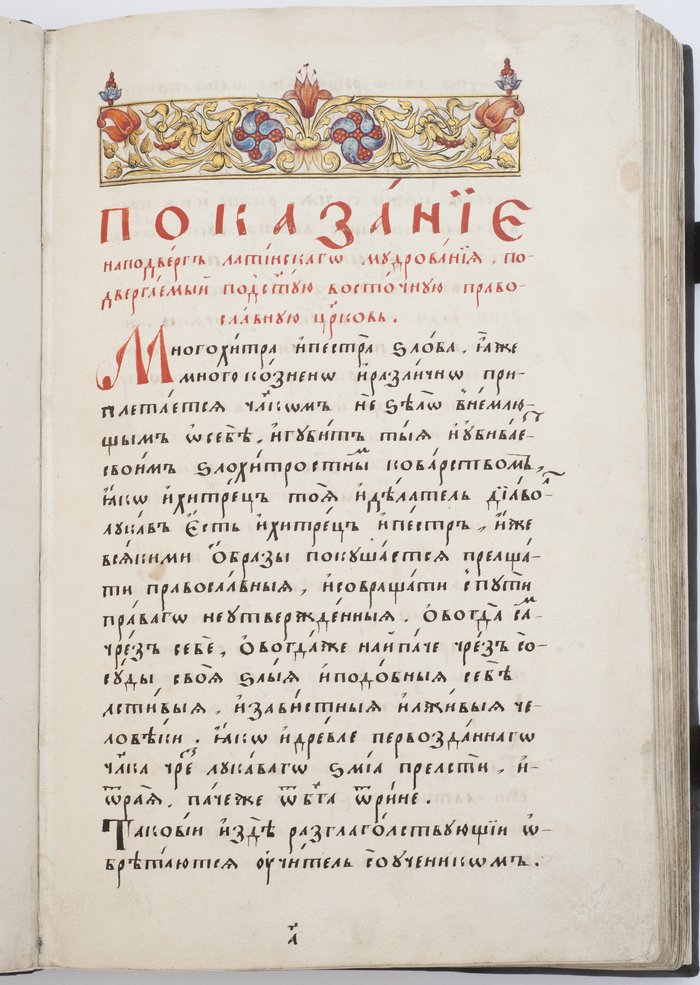

К этому времени Лихуды, родившиеся на греческом острове Кефалония, успели получить образование в Венеции и Падуе, принять монашеский сан, получить преподавательский опыт, стать основателями Славяно-греко-латинской академии в Москве. А ещё ввязаться в политическую и богословскую полемику в России - между грекофильским и латинствующим направлениями (в фондах Новгородского музея-заповедника хранится уникальное рукописное издание «Акос, или Врачевание от угрызений змиевых» - ответ братьев Лихудов монаху «латинского учения» Сильвестру) и «загреметь» в ссылку в Костромской Ипатьевский монастырь.

К этому времени Лихуды, родившиеся на греческом острове Кефалония, успели получить образование в Венеции и Падуе, принять монашеский сан, получить преподавательский опыт, стать основателями Славяно-греко-латинской академии в Москве. А ещё ввязаться в политическую и богословскую полемику в России - между грекофильским и латинствующим направлениями (в фондах Новгородского музея-заповедника хранится уникальное рукописное издание «Акос, или Врачевание от угрызений змиевых» - ответ братьев Лихудов монаху «латинского учения» Сильвестру) и «загреметь» в ссылку в Костромской Ипатьевский монастырь.

Петр I, относившийся к Иову крайне благосклонно, разрешил Лихудам переехать в Новгород, где митрополит устроил греко-славянскую школу по примеру московской. Со временем она превратилась в полноценный интеллектуальный центр, или восточнославянскую академию. В его состав входили школа, библиотека, переводческий и книгопечатный центр и скрипторий.

Вместе с тем, в российском образовании рубежа XVII-XVIII веков оставалось достаточно много от культуры средневековой Руси – преобразовывать, а тем более комментировать сакральный текст в соответствии с «внешней» грамматической премудростью, считалось делом запретным. Однако, уже со 2-ой половны XVII века дисциплины «семи свободных искусств» (тривиум – грамматика, диалектика (логика), риторика, квадривиум – арифметика, геометрия, музыка и астрономия) всё больше проникают в Россию. Во многом их систематическое изучение связано с именами братьев Лихудов, которые преподавали классические языки и науки сначала в московской Академии, а затем в своей Новгородской школе. В итоге, под влиянием братьев, сложилось первое поколение настоящих учёных, а не простых книжников, призванных в недалёком будущем к осуществлению петровских реформ. Если в столицах это были такие деятели как Ф. Поликарпов (Орлов), И.А. Мусин-Пушкин и П. Постников, то в Новгороде к их числу можно отнести Фёдора Максимова.

Основа - филология

Школа, основанная Иовом, разместилась на территории Владычного двора в Детинце, в здании, построенном в 1670 году, которое около середины XVIII в. в память о братьях Лихудах стало именоваться Лихудовым корпусом. В школе с самого начала было создано два класса – славянский и греческий. Учебный план включал грамматику, пиитику, риторику и логику. В 1706 году в школу поступило учиться 119 человек, в основном по социальному составу из духовенства, причём часть школьников уже имела какой-то «чин» (подьяки, дьячки, пономари, звонари и т.п.), большая часть – в славянскую, меньшая, уже подготовленная, – в греческую. Однако полный курс школы из первоначального набора прошли только 6 человек. По мнению современных исследователей, греческая школа состояла из 6-ти классов, а славянская из 10-ти. Ученики пользовались богатейшей библиотекой архиерейского дома, которая по описи 1717 года состояла из 345 книг на разных языках (около двух третей из которых были печатными, а треть – рукописными). Из них светского содержания – 64 тома, лексиконов – 13, грамматик -10, остальные книги – богослужебные.

Преподаватели и учащиеся также занимались переводами и книгописанием: Фёдор Максимов, ученик братьев Лихудов и преподаватель славянской школы, перевёл с греческого языка 5 книг. А директор Московской типографии Фёдор Поликарпов так высоко оценивал деятельность новгородских учеников как писцов, что даже был готов привлечь их к работе по исправлению Библии. В 1722 году новгородская школа была объявлена Святейшим Синодом образцовой, получив характер учительского института, готовя кадры учителей и канцеляристов для всей Российской империи.

Преподаватели и учащиеся также занимались переводами и книгописанием: Фёдор Максимов, ученик братьев Лихудов и преподаватель славянской школы, перевёл с греческого языка 5 книг. А директор Московской типографии Фёдор Поликарпов так высоко оценивал деятельность новгородских учеников как писцов, что даже был готов привлечь их к работе по исправлению Библии. В 1722 году новгородская школа была объявлена Святейшим Синодом образцовой, получив характер учительского института, готовя кадры учителей и канцеляристов для всей Российской империи.

Обучением в славянском классе первоначально руководил переводчик Фёдор Герасимов, который до своего отъезда в Новгород был чтецом на Печатном дворе в Москве. В греческом классе преподавали сами Лихуды, возглавлявшие школу в течение десяти лет, с 1706 по 1716 годы. Они, в сущности, создали в Новгороде предназначенное для обучения как духовных, так и светских лиц учебное заведение типа «академии», следуя в основном учебному плану московской Славяно-греко-латинской академии и используя собственные учебники («Пространная грамматика», которую затем переписали сами учащиеся), предназначенные для высшей школы, причём, некоторые из них были созданы ими в Новгороде специально для Новгородской школы. В 1712 году Иоанникий написал свой курс риторики, который в 1716 году был переведён на славянский язык. Основой учебного плана Новгородской школы была филология - обучение языкам классической древности: греческому и, по-видимому, также латыни. Лихуды, несомненно владевшие вершинами тогдашнего гуманитарного знания, преподавали в Новгороде также пиитику, риторику и части логики.

С ноября 1718 г. Ф. Максимов по указу епископа Аарона был назначен учителем Новгородской греко-славянской школы при архиерейском доме с помощником дьячком Евстафием Григорьевым вместо иеромонаха Иова, которого по старости поместили в больницу Хутынского монастыря. Однако, практическое руководство школой с обучением малостатейных учеников Ф. Максимов стал осуществлять с мая 1717 г. с преподаванием в обоих отделениях. Так продолжалось вплоть до сентября 1723 года, когда, как установил Н.В. Салоников, учителем в греческой школе был назначен грек архимандрит Филимон, по распоряжению архиепископа Феодосия Яновского.

Беспрецедентно для России

Можно сказать, что дальнейший расцвет Новгородской школы связан с деятельностью Новгородского архиепископа Феодосия Яновского, игравшего при Петре роль главного духовного лица в империи. При нём при архиерейском доме в Новгороде наряду с греко-славянской школой появилась латинская. Известно, что в 1726 г. в трёх отделениях училось 284 человека, а всего за двадцатилетний период существования школы в ней получили образование более 550 человек. Масштаб деятельности в области образования, развернувшейся в Новгородской епархии, был беспрецедентным для России. Благодаря усилиям архиепископа Феодосия Яновского в Новгороде и Новгородской епархии было открыто до 15 «партикулярных» школ, обеспечивавших начальное образование. Общая численность учащихся в новгородских школах, включая «партикулярные», к 1726 г. превышала 1000 человек, что во много раз превосходило число учащихся школ, возникших в других епархиях России.

После отставки Феодосия Яновского в 1725 году его политический противник Феофан Прокопович, ставший Новгородским архиепископом, значительно ослабил созданную здесь систему образования. Греко-славянская школа под руководством Фёдора Максимова продолжала, однако, действовать, хотя число её учеников сильно сократилось. Архивные данные свидетельствуют о том, что при архиерейском доме в Новгороде школы существовали вплоть до открытия 30 октября 1740 г. Новгородской духовной семинарии.

В 1730-е годы Ф. Максимов продолжал преподавать сначала только в славянской, а затем и в греческой школах. Жалованье он получал сравнительно небольшое – 20 рублей в год и 40 четвертей «хлеба, ржи и овса», - особенно в сравнении с приглашёнными учителями латинской школы, которые сразу стали получать по 100 рублей в год.

«Грамматика Славенская, собранная в Великом Новеграде»

Хотел бы обратить внимание на то, что причины написания Фёдором Максимовым в начале 1720-х годов нового учебного руководства церковнославянской грамматики различны: от чисто прикладных до теоретико-практических и социокультурных. Но прежде всего, это нехватка  учебных пособий – долгое время в обучении использовалось только одна грамматика М. Смотрицкого. Вместе с тем, исходя из накопленного за несколько лет преподавания в школе опыта, Ф. Максимов понимал основные недостатки существующих грамматических пособий, в том числе и грамматики М. Смотрицкого. Как он сам писал в «Предисловии» про последнюю: «…детем же во оучении возмнися быти продолжителна, а разуму и памяти их множества ради отяготителна».

учебных пособий – долгое время в обучении использовалось только одна грамматика М. Смотрицкого. Вместе с тем, исходя из накопленного за несколько лет преподавания в школе опыта, Ф. Максимов понимал основные недостатки существующих грамматических пособий, в том числе и грамматики М. Смотрицкого. Как он сам писал в «Предисловии» про последнюю: «…детем же во оучении возмнися быти продолжителна, а разуму и памяти их множества ради отяготителна».

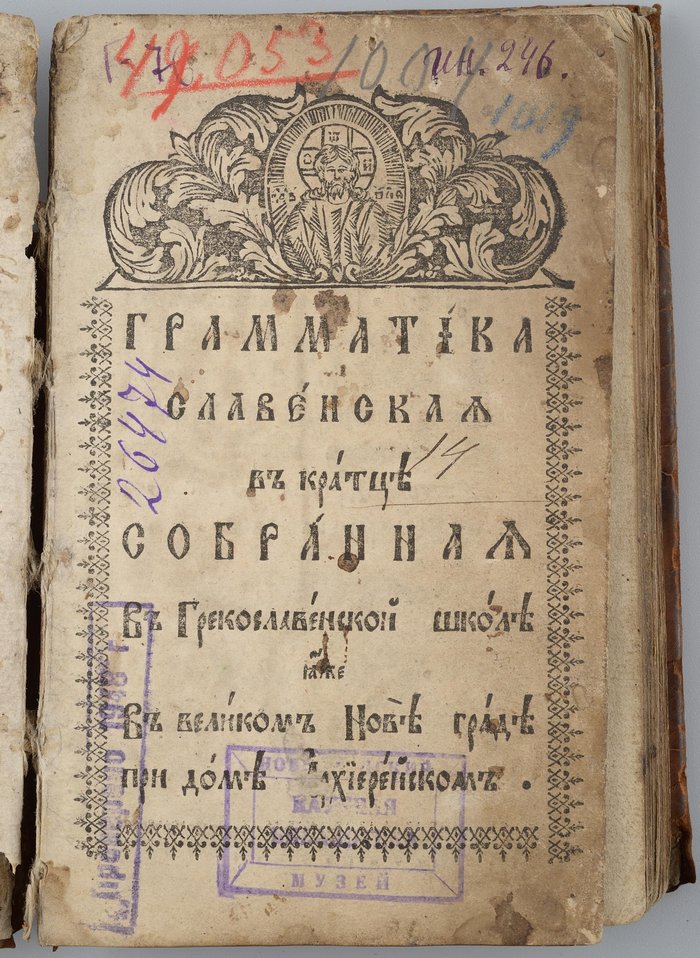

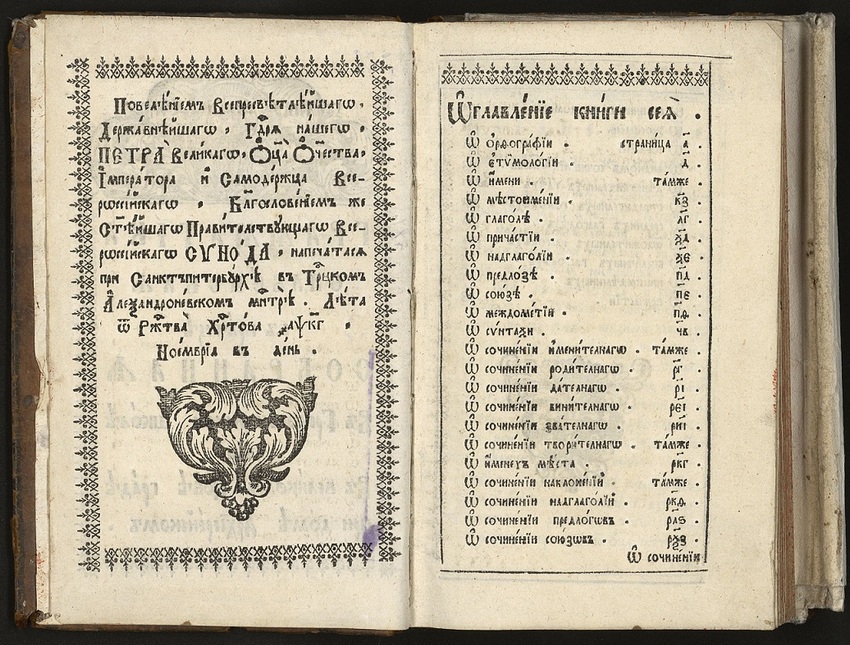

По указу Святейшего Синода новое пособие было издано в типографии Александро-Невского монастыря в Санкт-Петербурге в 1723 году тиражом 1200 экземпляров. Название одна из первых собственно российских грамматик церковно-славянского языка получила следующее: «Грамматика Славенская в кратце собранная в Грекославенской школе, яже в Великом Новеграде при доме архиерейском…».

В Новгородском музее хранятся девять экземпляров «Грамматики» Ф. Максимова. В шести из них встречаются записи и пометы учителей и учеников, которые затрагивают довольно разностороннюю проблематику: от записей о выдаче, до долговых записей и подсчётов, а также автографов повседневного и литургического характера. Наиболее показательным в этом отношении является пособие под инвентарным номером КК-393, в котором на последней странице читаем сверху: «…Взята у Николаевсаго дъячка Федора Ильина, 1736 года, сентября 30 дня», посередине страницы: «Помилуй нас аминь», а снизу имя Терентия Фадеева, запись: «имеется деньга» и какие-то цифровые обозначения. На первой странице указанного памятника имеются следующие записи: «имеется денга», «полушка», «полтина», наряду с разными вариантами написания слова «Сто». В других пособиях на последней странице встречаются записи о выдаче со следующими фамилиями учащихся и преподавателей: Иван Егоров, Пётр Медведев, Игнатий Алексеев, Сергий Григорьев Бежецкий, Александр Карпов, Иван Никифоров Феодоровский. Вероятно, учитывая дороговизну бумаги, некоторые ученики использовали учебные пособия для повседневных записей как личные записные книжки.

В новгородской греко-славянской школе именно по этому учебнику обучалось не одно поколение учеников. В теоретическом плане оно во многом представляло переходный вариант и намечало путь от классической грамматики церковно-славянского языка к светским грамматическим пособиям второй половины XVIII века.