Воскресное чтение: Назову себя Брутман

Даже самые яркие впечатления детства должны сначала заснуть, как засыпает - до поры, до ветра - огонь в угольях.

Маленький мальчик стоит голышом на грязном общественном песке, у глянцевого уреза воды, и смотрит на откашлянный и выплюнутый морем сгусток слизи.

Говорят – медуза.

Говорят – медуза.

На картинке в «Детской энциклопедии» у медузы были блестящий окатистый купол и жадные щупальца, а тут – только ком мути, через который едва видны песок и сор. Солнечные «блинки», пробегая по мелкой и плоской волне, перепрыгивают на скользкое ничто – и вязнут в нём, пропадают. Короткая судорога пронзает жидкую плоть. Нет, это не жизнь вернулась – это волна дотянулась до тающего студня, колыхнула его. Но мальчик, тоже содрогаясь, уже отпрянул: холод скользнул по ногам, напряг пипку, шёлковым шнурком лёг на горло - ужас, ужас.

Сам я в детстве боялся недожаренной яичницы; знаю взрослых, которые так и не научились её есть. А всё – из-за слизи сырого белка. Она пытается укрыться от придирчивого взгляда в прозрачности, но блеск выдаёт её. Клейкие щупальца блестящего ничто тянутся с вилки. Они тянутся к горлу. Они душат.

Жар делает белок плотным, плотским.

Человек – существо плотское. Его мир, его мысль должны быть мускулисты. Бесплотное, бесформенное, что не ущипнуть – оно приходит из нечеловеческого мира призраков.

Сырой белок – призрак еды.

Ничто не имеет ни цвета, ни формы, чтобы сказаться чем угодно – медузой, тёмной гущей в углу тёмной комнаты, человеком. Страшно быть рядом, ещё страшнее – увязнуть в толще слизи.

Плоть без мышц – как литература без энергетики. Я вспомнил ту медузу в 70-х, в эпоху Ивановых и Проскуриных, задыхаясь в слизистом потоке советского эпоса, со страниц которого бесформенные судьбы и ворованные пейзажи тянулись, как слюни. Под разными обложками хлюпала одна и та же жижа, в какую под петушиный крик на рассвете обращается обманная плоть ночной нежити. Писатели разных фамилий писали одинаково толстые романы на гладкой, выскальзывающей из пальцев бумаге: они убедили себя, будто в скользкой толще никто не заметит, что они не умеют начать книгу и закончить её. Живое должно родиться и умереть, и медуза, выброшенная морем, завоняет, будет сгрызена зноем и доедена какими-нибудь вороватыми крабиками, завершающими процесс распада белков, а всё, что избежало конца – жило замертво, как их книги.

Вид сверху: голые, зябнущие мальчики бредут по берегу, засыпанному мёртвыми медузами, хлюп-хлюп; мёртвые медузы не опасны – электричество уже вытекло из их стрекал, разве что оскользнёшься и ткнёшься лицом в жижу, отдающую йодом, больницей, болезнью. Но путь – бесконечен: ужас, ужас.

Судьба умеет щёгольски взмахивать своими «вдруг», как цирюльник бритвой.

Вдруг – тебе в руки попадает журнал «Иностранная литература»: волглая ноздреватая бумага; шрифт рубленый, густой; фамилия автора – короткая, как вспорх птицы, как всплеск рыбы в острой осоке: Макс Фриш, «НАЗОВУ СЕБЯ ГАНТЕНБАЙН».

Швейцария - она такая маленькая, что колхозная эпопея просто не уместилась бы в её границах.

Швейцарец Фриш был архитектором. Писатель Фриш даже самую сложную линию вёл твёрдой рукой чертёжника. Чёрная тушь на холодной голубой кальке. Чёрный взблеск. Больше никаких внешних эффектов: неологизмов, архаизмов, диалектизмов, замысловатых инверсий.

Когда в Новгороде строили Дом Советов, стена дала трещину. Говорят, из-за избытка лепнины.

Привилегированная советская интеллигенция в домах с лепниной не только работала, но и жила. Интересно, не мучила ли их изжога при виде жирных кремовых завитков по фасаду?

Фриш проектировал свои строгие и недорогие книги для интеллигенции из домов попроще.

И жанр её – вполне демократичен. Это – детектив, только без трупов и крови, без преступления вообще. Не криминальный, а этический детектив.

Чтобы герой детектива начал дедуктивное восхождение к истине, кому-то должны причинить страдание. Но страдания и так с нами, внутри нас. Как и истина. Каждый из нас – сам в себе жертва, и агрессор, и сыщик.

Любителям преждевременно заглядывать на последнюю страницу детективного романа: на последних страницах Фриш пускает по волнам реки неопознанное тело - без имени, без судьбы, вниз лицом.

Никакого криминала.

Может быть, это тело просто израсходовало весь набор имён, судеб и лиц, какое мы можем выторговать у судьбы.

Главная разница между жизнью и детективом: жизнь не начинается, а кончается смертью.

В 1869 году один транзитный пассажир на случайном провинциальном яму пережил нечто, названное им «арзамасским ужасом». 40-летний мужчина, бывший фронтовик, уже сочинивший один из величайших в мире романов, впервые смог так далеко оторваться от себя самого, что осознал всю бесконечность и неотвратимость небытия.

Ровно сто лет спустя 12-летний провинциальный мальчик субботним помывочным вечером в родном доме был выкупан, напоен тёплым молоком и уложен на жёсткую – крахмальную – простыню, и уже начал засыпать под монотонный шум дровяного титана, как вдруг - не увидел, не понял, а физически ощутил, что однажды перестанет быть. Обязательно – перестанет, даже если не станет хитрить, по утрам просыпая в раковину большую часть полезного, но невкусного зубного порошка; даже если выучит этюды Черни, не разобьёт больше ни одной пары очков и убережёт от царапин новые ботинки. Ни наказания, ни награды – только ничто. Плохой ли, хороший – он перестанет быть. И даже не узнает, зияет ли на месте, которое он занимал в картине мира, прореха. Или весь мир - такой тёплый, жёлтый, шершавый, как свежая доска, - вместе с ним растворится в белковой слизи?

Холодная рука сгребла в кулак все его внутренности, сжала и выдавила из мальчика горькую медузу – прямо на крахмальное бельё.

Наверное, мальчику было страшнее, чем графу Толстому: всё вокруг было родное, привычное, старое – кроме смерти.

Вокруг него, рыдающего, хлопотали, не зная, что он вовсе не заболел – он умер.

С того самого дня при самой мысли у меня начинало саднить горло, много лет назад сожжённое горечью рвоты.

Смертные тешат себя – даже не мыслью, а фантазией о том, как хорошо было бы прожить несколько жизней. Разных.

Писателям и актёрам это почти удаётся. Некоторые работают под псевдонимом.

Другая фамилия - как фанерный ероплан, на котором можно взлететь над самим собой прежним. (Женщинам должно быть знакомо).

Фриш обнажил этот приём, как архитекторы-конструктивисты выставляли напоказ коммуникации. Он не стал отделять персонажей от себя, отпускать их за пределы своей фантазии.

Писатель говорит: допустим, я – Гантенбайн. Допустим, Гантенбайн слеп. Допустим, слепой Гантенбайн женится на актрисе. Допустим, не на актрисе, а на графине. И так далее.

Или: допустим, я - Свобода, и я уже не слепой, я крепкий мужчина и интеллектуал. Или – некто Эндерлин.

Становясь Свободой, писатель не перестаёт быть Гантенбайном. Свобода и Гантенбайн могут пить кофе и беседовать. В этом – отличие литературы от актёрства: актёр не может пить кофе сам с собой.

Весь роман Фриша – игра.

Настоящая литература – всегда игра. И не скрывает этого. В отличие от эпопей, которым нужно прикидываться жизнью.

В детстве нас учили первому правилу коллективизма, родоплеменной мудрости: «я – последняя буква алфавита». Фриш не стесняется абзац за абзацем начинать с «Я».

Литература произрастает из писательского и читательского «я».

Наше «я» под напором ростка трескается, как жёлудь, открываясь миру.

Этот поезд никуда не спешил.

Вещей у меня было всего ничего – спортивная котомочка да придуманная верность почти придуманной девушке, и я чувствовал себя лишним на этом празднике чемоданов, яичных белков навыкат и мятых солёных огурцов.

На самом-то деле человек никогда не бывает совсем один. Великий Геометр, любитель симметрии, обязательно создаёт пару для каждого. В вагоне был ещё один безбагажный пассажир – девушка лет двадцати двух, масти самой обыкновенной для наших болотистых мест, не слишком стройная и вряд ли очень умная. В тамбуре, где я глушил голод очередной сигаретой, она стрельнула покурить. И мы подымили на пару, покачиваясь в такт валкому ходу самого русского из всех поездов – покачиваясь в опасной близости друг к другу, касаясь если не локтями, то теплом локтей.

Когда поезд прикорнул на крупной станции, где состоятельные пассажиры успевали надраться в вокзальном ресторане, протрезветь и опохмелиться, мы – пассажиры несостоятельные – удовлетворились прогулкой в лиловых сумерках. Когда перрон кончился, она сказала: «Подожди меня», - и побежала за пакгауз. Тишина стояла такая, что я услышал нежное позвякивание струйки о подмёрзшую землю… И в этом - и в том, как она оправляла пальто, выйдя из-за угла – было столько доверчивости, столько доверия, что меня передёрнуло.

Когда поезд снова тронулся, я выпросил для нас у проводников чаю, неположенного в этом поезде, а заваренного ими исключительно для себя, и пил чай – а врал, как после водки. Я придумал себе другой возраст, другую биографию, другие победы, другие несчастья. Хотя и не сомневался, что она-то в ответ рассказывает чистую правду о родственниках в деревне, о подружках по общежитию… о каких-то наивных проделках, казавшихся ей достойными внимания… Засыпая, она пыталась рассказать ещё что-то, и я, Гантенбайн, кивал головой, но думал о своём: о том, зачем только что врал.

Я проводил её от вокзала до общежития, она показала мне своё окно, но смотреть и запоминать мне было уже ни к чему: мы больше не встретимся, а встретившись, не узнаем друг друга. Я не знаком с этой девушкой. Гантенбайн, куривший с нею в тамбуре, остался в том утлом поезде.

Я - не Гантенбайн.

Как видите, можно прожить целую жизнь между двумя железнодорожными станциями.

На самом деле Гантенбайн – не слепец.

Фриш играет в Гантенбайна, который играет в слепого.

Я куплю себе парик и бороду И оденусь старым стариком... Гантенбайн покупает себе белую трость и очки для слепых.

Сквозь эти очки мир предстаёт перед ним лиловым, странным. Новым.

Литература – обязательно удивление. Чтобы проникнуть в суть вещей, надо смотреть на них глазами новичка, глазами незнайки: ребёнка или инопланетянина.

Или слепого.

«Кто не слеп, тот видит», – сказал человек, в чьём пенсне стёкла пылали, скрывая глаза, казавшиеся оттого незрячими. Но с трибуны Мавзолея никогда и не говорили умно.

Тёмные очки нужны Гантенбайну, чтобы лучше видеть. Рядом со слепым люди ведут себя, как наедине с собой: им ни к чему прикидываться и лгать, слепой всё равно не оценит.

Возможно, легендарный Гомер тоже только играл в слепца.

Трудности возникают с женщинами: «женщины не совсем верят в его слепоту, женщины чувствуют спиной, когда на них смотрят».

Цвет истины: лиловый.

Иногда Гантенбайн и Фриш выдают себя: слепой умеет ловко разделывать рыбу; он может оглянуться, что для слепого не обязательно; он застигнут за чтением. Но ни разу не разоблачён: если люди хотят воспринимать тебя как слепого, или глупого, или красивого – они будут верить не фактам, а своим желаниям.

Быть слепым удобно, если хочешь узнать о людях больше. Если хочешь, чтобы о тебе не узнали того, чего ты боишься в себе признать, удобно иметь под рукой слепого: он нужен жене, которая изменяет; старому другу, который стесняется новообретённого богатства, и богачу, впавшему в бедность; шлюхе, которая не отчаялась слыть леди.

«Мир ему будут представлять таким, каков он в газетах, и, притворяясь, будто он верит этому, Гантенбайн сделает карьеру».

Слепота – милосердна и человеколюбива.

Слепой Гантенбайн обречён на любовь, которая не досталась бы зрячему.

«Миру как раз и нужны такие люди, как Гантенбайн, которые никогда не говорят, что они видят».

Наука отношения к другим и к самому себе полна загадок и неожиданных разгадок. Если бы учебники этики писались в форме детектива, а не заповедей, мы безболезненней и вернее постигали бы законы постижения.

Хорошие учебники и хорошие детективы конструируются из простых, однозначных фраз.

Иногда кажется, будто Фриш пишет одними афоризмами. «Выдумка, будто ты неудачник, одна из самых ходовых, потому что она удобна»; «По-настоящему война никому не нужна, но многим нужна ненависть». И так далее. Но в этом нет ни цирюльничьего щегольства, ни натуги. Просто встречаются в жизни люди, в чьих устах простые слова («Идёт дождь», «Сдачи не надо») звучат, как последняя, веская фраза неслышного монолога. Видимо, эти люди успевают хорошо обдумать то, о чём говорят. Даже дождь или горстка медяков на мокром блюдце заслуживают, чтобы о них много думали.

Однажды Гантенбайн задумается: может, дорогие ему люди знают, что он не слеп, но не хотят лишать его этой роли – из любви к нему?

Человек имеет право на роль, и на следующую, и ещё на одну. Каждая роль – новая жизнь, отклонение от кратчайшей линии между двумя небытиями, удлиняющее судьбу.

Любовь разрешает то, что запрещает закон распада белков.

Вся ложь 70-х, всё бессилие культуры, которая ничего не знала обо мне и о вас, были уравновешены для меня тем номером журнала, давшего мне больше, чем десять лет советской школы. Школа учила нас решать задачки про трубы в бассейне (бассейны встречались в нашей стране не чаще пальм), рассказывала о строении пестиков (но не наших собственных) и решениях забытых съездов - и ничего не рассказывала о том, как следует понимать самих себя и окружающих.

Фриш спас честь литературы. Да и нас спас тоже.

По таким книгам мы, как по камушкам, благополучно перебрались через топкую жижу.

Его собственная - вполне швейцарская - биография вряд ли должна нас интересовать. Да и какую из них выбрать? Гантенбайна? Свободы? Эндерлина?

Флобер говорил: «Эмма - это я». С Бальзака, как с плодового дерева, гроздьями свисали персонажи. Но Флобер остаётся для нас обладателем «фламандского уса», Бальзак – толстяком, венчавшимся в Бердичеве, а портретом Фриша все пренебрегают. Наверное, Фриш – идеальный писатель: полностью растворившийся в тексте.

Сам себе книга.

Ужас смерти таится в тишине и одиночестве. И если в твоей душе звучит целый хор голосов – Гантенбайн, и Свобода, и Эндерлин – ты не слышишь голоса смерти.

Может быть, писательство – это и есть бегство от ужаса, который невозможно выблевать из себя весь, без остатка?

Очень даже может быть.

Куплю-ка я себе очки и бороду. И назову себя - Брутман.

Сергей БРУТМАН

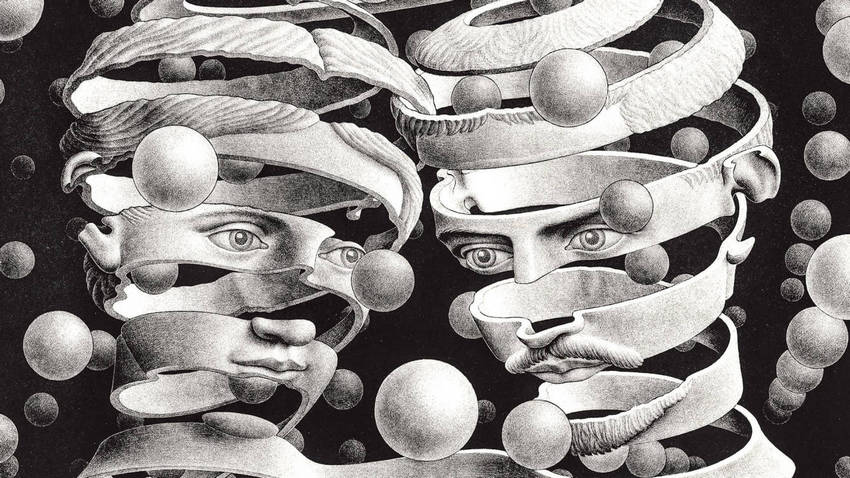

Графика в тексте: М. Эшер