Воскресное чтение: На остывающем песке

Корзина была круглая и высокая, она сужалась кверху и закрывалась такой же плетёной крышкой на проволочной петле. Она поскрипывала и похрустывала, пока я отматывал с крышки бечёвочную завязку, а когда перевернул – из неё посыпались, причитая на разные голоса, пластмасса, жесть и папье-маше. Свет скупо сочился из оконца, но я и на ощупь угадывал: Кот В Сапогах (один сапог отсутствует вместе с ногой, остался только сустав - обрывок плоской бельевой резинки); Медведь Заводной (из замочной скважины в спине торчит ржавый обломок ключа, так что медведь уже не станет кружиться и размахивать молочной бутылочкой, да ему и размахивать нечем – бутылочка с соской потерялась, и он тянет ко мне пустые, нищие лапы); Петух Резиновый. И группа товарищей.

Моих товарищей.

И я знаю, что будет утром. Проснувшись и смыв соль с виска, я первым делом позвоню в родной дом, в котором – так получилось – слишком давно не был, и моя мать удивится, почему это взрослый, слишком взрослый сын заинтересовался, лежит ли всё ещё в подполе старая корзина с игрушками.

А куда им деться – тут они: котище, трёхлапый и оттого похожий в своей шляпе с пером на пирата, изувеченного в бою, и вся группа товарищей-подпольщиков. Тут - на сыром цементном полу. Но я роюсь в россыпи кубиков с оббитыми рёбрами (на одном – краешек мухомора, на другом – крыло стрекозы, часть кубиков сгодилась во взрослом хозяйстве и цельную картину мира уже не сложить) – ищу того, кем закончился мой сон: последнего товарища, приятеля той поры, когда мальчикам уже стыдно играть в игрушки.

Это было странное существо ростом в полтора спичечных коробка, то ли собачка, то ли медвежонок – пять склеенных выкроек из поролона, модной новинки тех лет. Он быстро мок и пачкался, зато умещался в уголке кармана. Ему довелось бывать Д’Артаньяном, Ихтиандром и Винни-Пухом, и он даже в космос летал в коробке из-под ботинок, тесно заставленной ломанными выключателями и прочими штуковинами со свалки. И когда однажды он, невесомый, неслышно выпал из кармана и пропал, я никому в этом не признался, даже себе самому, а на сэкономленные деньги (кажется, 16 копеек?) справил себе в «Детском мире» такого же точно, только опять чистенького, беленького, а вскоре и он уже был цвета кофе с молоком от влаги и пыли – как и тот, который ушёл и не вернулся; мы с ним совершили невозможное – обманули смерть.

Но, видно, обмануть её можно только однажды: его-то и не было теперь в группе товарищей, моего братика, которому можно прошептать в ухо все свои обиды, моего лучшего дружбана – если мы и приносим жертвоприношение взрослости, то жертвовать приходится лучшим.

Но, видно, обмануть её можно только однажды: его-то и не было теперь в группе товарищей, моего братика, которому можно прошептать в ухо все свои обиды, моего лучшего дружбана – если мы и приносим жертвоприношение взрослости, то жертвовать приходится лучшим.

И вот я, глава семейства, уже обнаруживший у себя отдельные седины, сидел на сыром и нечистом бетоне, и раскачивался, будто в моленьи. Да ещё и подвывал что-то тихонько. Хотя отлично понимал, что сон мой – просто расплата за долгое отсутствие в доме своего детства.

И вообще – всё это я читал: Виктор Драгунский, рассказ «Друг детства»: «и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей, и у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал. Такая забавная милая мордочка становилась у него, прямо как живая. И я спать с собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку… И я его любил тогда, любил всей душой, я бы за него тогда жизнь отдал…».

Мать спустилась за мною в подвал и позвала меня из дверей.

«Я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной, и я задрал голову к потолку, чтобы слёзы вкатились в меня обратно...».

Если ваша собственная жизнь кажется плагиатом из книжки – видно, великая вам попалась книга.

Рассказывают, что свою первую книгу Драгунского – «Он живой и светится» - я натуральным образом выклянчил. А мне-то казалось, что я был ребёнком, гордым до заносчивости. Интересно, как я угадал, что этот писатель останется со мной на всю жизнь?

Рассказывают, что свою первую книгу Драгунского – «Он живой и светится» - я натуральным образом выклянчил. А мне-то казалось, что я был ребёнком, гордым до заносчивости. Интересно, как я угадал, что этот писатель останется со мной на всю жизнь?

Между прочим, его часто представляли как юмориста. Даже как «детского юмориста» - существо совсем уж фантастическое. Так его однажды охарактеризовали в главной радиопередаче тех лет – «С добрым утром».

Видит Бог, никаким он был не детским – а просто Писателем. Как и Гайдар, он создал собственную удивительную стилистику, собственный строй фразы, в которой детская прозрачность взгляда сочеталась с мудрым многознанием. Так туманный взгляд младенца в коляске, обращённый то ли внутрь себя, то ли в Космос, кажется взглядом мудреца.

Может быть, о детях он писал лишь потому, что для ребёнка, как и для Писателя, простые вещи таят в себе чудесные открытия, о которых взрослые успевают забыть: «Под полотенцем лежали серебристые листья, и оттуда пошёл такой запах, что я чуть не сошёл с ума. А дяденька стал аккуратно снимать эти листья один за одним, и я увидел, что это – полное решето малины. И, хотя она была очень красная, она была ещё и серебристая, седая, что ли; и каждая ягодка лежала отдельно, как будто твёрдая». Вот так же – снимая с книги лист за листом – ты обнаруживаешь, что в полном решете фраз Драгунского каждая лежит отдельно, все они – штучного, ювелирного изготовления, не штамповка. Хотя мир, в котором всё это писалось, так хотел жить лучше, что наспех штамповал часы, одежду, малолитражные авто и малометражные хрущобы. Он и людей пытался наштамповать для этих вещей, но люди сопротивлялись, предпочитая оставаться отдельными.

У Драгунского есть малопопулярный рассказ «Мой знакомый медведь»: под маской карнавального медведя скрывается неказистая голова артиста – отдельного, конкретного человека с больным сердцем, вынужденного плясками под новогодней ёлкой зарабатывать себе на жизнь; лысая голова с жалобными глазами. «Мне во что бы то ни стало нужно было увидеть ещё раз его человеческое лицо, его жалобные, усталые и круглые глаза», - говорит постоянный и почти единственный герой Драгунского, мальчик Дениска.

Дети, кажется, понимают куда меньше взрослых. Именно поэтому от них трудно скрыть неправду. И так же трудно скрыть правду за неправдой, живое лицо – за маской. Дети ведь не понимают, что всё лучшее человек должен зачем-то скрывать – во имя идей или приличий. Привезли ёлку и запахло Новым годом – и «мы стояли как дураки и улыбались». Дети не знают, что искренность предосудительна (помню, критика возмущалась этим «как дураки»). Детей не интересует, каким мир должен быть. «И у меня сразу появилось такое настроение, как будто на нашем белом свете живут одни только весёлые люди». Среди них нет жуликов, и если человек уехал на твоём велосипеде и не вернулся – надо не злиться на вора, а беспокоиться, не попал ли он под машину - ведь «На Садовой большое движение».

Детски прозрачная фраза Драгунского вовсе не пародирует детскую речь, как пародировала её с эстрады, ломая взрослый синтаксис, Рина Зелёная. Дениска говорит так, как говорил бы, став взрослым, но не утратив детского удивления, детской торопливости всё узнать и всё знание уместить в одно восклицание.

Детски прозрачная фраза Драгунского вовсе не пародирует детскую речь, как пародировала её с эстрады, ломая взрослый синтаксис, Рина Зелёная. Дениска говорит так, как говорил бы, став взрослым, но не утратив детского удивления, детской торопливости всё узнать и всё знание уместить в одно восклицание.

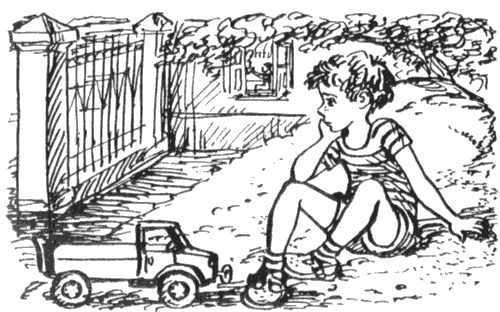

А вот мир, в котором живёт Дениска, и теперь всё ещё кажется реальным. Центр его – не Кремль и уж точно не Музей Революции (привет тебе, Михалков С.В.!), а родная песочница.

Поверху песок горяч и сыпуч, а в глубине – холоден и тяжёл. Рядом соседский Вовка тарахтит, ревёт и стонет за двигатель жестяного самосвала, занятого на стройке-перестройке башен, стен и виадуков, которая затихает только к вечеру, когда голубой квадрат над головой синеет, на нём появляются лиловые тучи и зеленоватые светлячки; песок помалу остывает, песочница пустеет, зато вокруг вспыхивают окно за окном, и ты начинаешь понимать, что такое трепыхается у тебя в груди слева, что такое уют и что такое одиночество – глядя на эти окна из песочницы в вечернем дворе, из самого центра мироздания.

И Кремль, и музеи – они существуют где-то по краям этой Ойкумены, поход туда – лишь приключение, после которого надо вернуться домой.

Гениальность писателя измеряется его способностью создавать собственный мир – но не мир фантастических уродцев, как у Толкиена, не выморочный, призрачный мир борьбы за тонну и процент, как у Николаевой или Бабаевского, а такой, в котором жил или мог жить любой из нас; мир, где улыбается Гагарин с развязавшимся шнурком (потом его так и изваяют в бронзе – для города Брянск), где сливочные тянучки, фальшивая бодрость «Пионерской зорьки», новогодние открытки, которые раскладываются и между двумя половинками вырастает вырезная ёлочка или ракета, коммунальные квартиры («Когда мы будем жить просторней» – часто мечтает Дениска), голубая вода бассейна вместо бетонного храма и вера в человека вместо веры в Бога.

Гениальность писателя измеряется его способностью создавать собственный мир – но не мир фантастических уродцев, как у Толкиена, не выморочный, призрачный мир борьбы за тонну и процент, как у Николаевой или Бабаевского, а такой, в котором жил или мог жить любой из нас; мир, где улыбается Гагарин с развязавшимся шнурком (потом его так и изваяют в бронзе – для города Брянск), где сливочные тянучки, фальшивая бодрость «Пионерской зорьки», новогодние открытки, которые раскладываются и между двумя половинками вырастает вырезная ёлочка или ракета, коммунальные квартиры («Когда мы будем жить просторней» – часто мечтает Дениска), голубая вода бассейна вместо бетонного храма и вера в человека вместо веры в Бога.

Был ли на самом деле тот мир, который мы, родившиеся в 50-е и 60-е, вспоминаем как мир своего детства, - или он вовсе выдуман Драгунским? – вот что я считаю одной из главных загадок своей памяти.

И ещё: стали ли мы жить просторнее, переселившись в многокомнатные квартиры?

Наверное, каждый Писатель должен также оставить какой-то завет, смысл которого откроется тебе со временем. Какой-то урок, которому захочется следовать без особого насилия над собой.

В смешном рассказе «Гусиное горло» мне и тогда чудилось какое-то недетское напряжение – на втором плане, за спиной у Дениски, который за столом норовит неэстетично вымазать хлебушком подливу с тарелки (спорим, вы тоже так делали?). Надо было вырасти, чтобы понять: там, на втором плане, тоже идёт жизнь – жизнь родителей, тоже полная открытий и обид, только взрослых: там есть любовь, и единение, и ревность… жизнь, которая не минует никого из нас.

Такой уж это писатель: «У него было очень серьёзное и грустное лицо» - лицо денискиного отца из драматичной «Девочки на шаре», посвящённой чувству, которое предшествует пресловутой «первой любви», первейшей из первых - пралюбви. К смешному в его рассказах со временем привыкаешь, как к старому анекдоту, и не хохочешь, а только улыбаешься. А вот грустное трогает всё сильней.

Такой уж это писатель: «У него было очень серьёзное и грустное лицо» - лицо денискиного отца из драматичной «Девочки на шаре», посвящённой чувству, которое предшествует пресловутой «первой любви», первейшей из первых - пралюбви. К смешному в его рассказах со временем привыкаешь, как к старому анекдоту, и не хохочешь, а только улыбаешься. А вот грустное трогает всё сильней.

«И я не мог ровно дышать, и чуть-чуть кололо в носу, как будто хотелось плакать».

Сам уже дедушка – а чуть-чуть колет в носу.

Знал Драгунский цену простым и высоким словам и знал, что всё самое лучшее в жизни достойно печали. Ибо и оно уйдёт от нас, как уйдёт сама жизнь.

В малоизвестной повести «Он упал на траву», военной повести для взрослых, герой через страницу еле сдерживает слёзы. Видимо, это неправильно с точки зрения композиции. И с точки зрения хорошего вкуса. Но что тронутому сердцу до вкуса и правил? «И я не смог сдержать спазмы, сжавшей мне горло».

Часто готов расплакаться и Дениска. Но тебе не приходится испытывать неловкость за него. Он борется со слезами, маленький мужчина, знающий правила, и ты, кусая губы, стараешься помочь ему. Но, кажется, у обоих у вас получается неважно. К счастью для вас.

Вот вам и урок Писателя: настоящий мужчина не должен стесняться слёз.

Слёз стесняется тот, кто изображает из себя мужчину. Ему, понарошечному герою, нельзя: слёзы размоют грим. А вам – можно.

Слёз стесняется тот, кто изображает из себя мужчину. Ему, понарошечному герою, нельзя: слёзы размоют грим. А вам – можно.

Непозволительны только слёзы боли и обиды. А вот слёзы гордости и любви, слёзы радости и восхищенья – когда поют колёса тра-та-та, когда рабочие дробят камень, будто кто-то играет стеклянными молоточками на серебряном ксилофоне, когда красный шарик исчезает в синем небе, и чужой человек с голубым лицом говорит самые нежные мужские слова про твоего отца, - они позволительны, они желанны, и чем они горше, тем целительней, ибо вымывают из твоей души горечь терпения и молчания, к которым приговорены мужчины…

Драгунский сказал о поколении нынешних 60-летних куда больше, чем кто-либо другой, чем даже они сами. Без медвежат с глазами из наволочных пуговиц, без гагаринского полёта над теснотой коммуналок, без мечты о собаке, которую нельзя завести, пока не станем жить просторнее, – нас, первое (и последнее?) безвоенное поколение, никому не понять.

Детская Ойкумена со временем усыхает и сжимается.

Когда-то сага о Дениске казалась мне бесконечной. Прямо-таки «Одиссея».

А оказалось – всего-то около шестидесяти рассказов.

Подумаешь, я сам написал уже много больше текстов.

Хоть бы один из них был таким!..

«Виктора Драгунского часто спрашивали: «А всё это на самом деле было? А вы знаете Дениску?» Он отвечал: «Конечно знаю! Это же мой сын!».

Это – из предисловия к «Денискиным рассказам», которое написал сам Дениска. То есть Денис Викторович, сын писателя. Он теперь и сам – писатель.

Наверняка Денис Викторович сильно помог Виктору Юзефовичу: уже тем, что был. Приключения Дениски, допустим, можно придумать – на то и мастерство. А вот детский взгляд на мир придумать взрослому человеку не под силу: этот взгляд можно только перехватить. Но для этого надо, чтобы во взрослом человеке сохранялся невзрослый – понимающий и сопереживающий. И надо очень хотеть это в себе сохранить - среди взрослой-то рутины.

А всё же, я уверен, Дениска – это не просто Денис Викторович. Это ещё и я, и ты, мой ровесник. Нет, это даже больше, чем мы с вами все вместе взятые. Думаю, Драгунский сочинил своего героя – соединив в книжном Дениске себя самого и мечту о человеке новой послеоттепельной эпохи.

И теперь жутковато задумываться: что в нас, послеоттепельных, свершилось, а что – не задалось, и что нам сказал бы настоящий – то есть книжный - Дениска при встрече. Это всё равно что встать, руки по швам, перед самим собой того времени.

И теперь жутковато задумываться: что в нас, послеоттепельных, свершилось, а что – не задалось, и что нам сказал бы настоящий – то есть книжный - Дениска при встрече. Это всё равно что встать, руки по швам, перед самим собой того времени.

Песок остывает.

В напряжённой тишине, какая устанавливается в августе после заката, слышно, как струйки змеятся со стен и башен, которые мы воздвигли в своей песочнице, рушатся пересохшие своды и засыпают тайные ходы.

Вовка умер сорокалетним – опившись палёной водки. Я ношу под сердцем – как женщины носят ребёнка – медленно дозревающий инфаркт.

Остывает песок…

Последняя тайна Драгунского: уйдут ли книги этого писателя вместе с нами – или дети наши будут их хранить в корзинах своей памяти?